ХХ век подарил миру много новых, неожиданных видов искусств. И, возможно, самый неординарный вид – это перформанс, означающий, по-английски – исполнение, представление. Официально временем рождения перформанса принято считать 60-е гг. прошлого века, когда в ответ на социальные потрясения наиболее радикальная часть современных художников решила избрать самый прямой доступ к реальности – через непосредственное действие здесь и сейчас. Но, первые перформансы делали уже дадаисты и сюрреалисты в начале прошлого века, шокируя неподготовленную аудиторию. А если искать исторические корни этого явления, то можно вспомнить ритуальные, магические акции шаманов, жрецов, магов древности.

У художника-перформера нет посредников в виде карандаша, бумаги, холста, кистей, фото и видеокамер. Только его собственное тело и идея. Результатом акции оказывается фото или видеодокументация, которую позже демонстрируют на выставках. Но это уже вторичное, сам живой дух перформанса проявляется только в момент деяния художника. Чисто внешне это напоминает театр – и там и здесь фигурируют действующее лицо, зритель и само действие. Но есть существенная разница – в театре все продуманно, в основе действия лежит пьеса, которую можно проигрывать сотни раз. В перформансе нет никакого детального сценария, все подчинено спонтанным импульсам и интуиции художника, действие развивается непредсказуемо, а иногда и опасно для жизни... Это – одноразовый, эксклюзивный акт, повторить его почти невозможно. Перформер не редко подвергает свою жизнь опасности, а значит перформанс – не игра, а сама жизнь со всеми её рисками и дискомфортом.

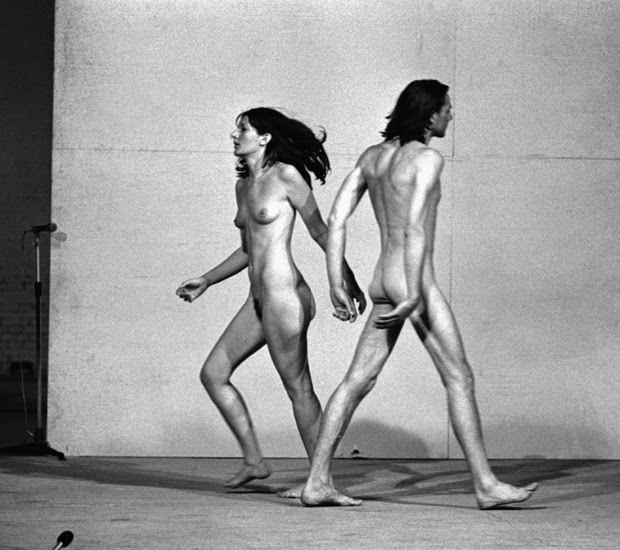

Художники, занимающиеся перформансом – особые люди. Их не интересует результат, который можно купить и повесить на стену музея, или квартиры. Они полностью поглащены самим процессом, проживанием каждого мгновения художественной акции. Одной из таких необычных личностей в истории перформанса бесспорно является югославская художница Марина Абрамович. На основе творчества Абрамович можно изучать жанр перформанса как таковой, потому, что именно она впервые опробывала техники, ставшие затем классическими для этого вида.

Главный объект исследования М. Абрамович – её собственное тело, его возможности, пределы, взаимосвязь с окружающей средой. Работая с телом и его реакциями на внешнее воздействие, художница применяет экстремальный опыт восточных духовных практик.

Что является тактильно ощущаемой границей возможности тела? Боль. В перформансах 70-х гг. прошлого века художница подвергает свое тело испытанию и не только физическому, но и психологическому. В 1973 г. в работе «ритм 10» она разложила перед собой 20 разных ножей и поочередно каждым начинала ритмично пытаться попасть острием между пальцами собственной ладони, упертой в пол. После каждого попадания по руке (травма, боль!) она меняла нож, а ритм, отбиваемый ножами, записывала на аудио-кассету. В не менее экстремальном «ритме 2» Абрамович исследует взаимосвязь тела и сознания. Вначале она приняла таблетки, вызвавшие телесные конвульсии, при том, что само сознание было незамутненным и могло наблюдать за вибрирующим телом. Затем, приняв другие таблетки, она «отключила» сознание, а тело осталось спокойным...

Но самым опасным перформансом Абрамович по праву считается работа «ритм 0». В пространстве галереи Абрамович разложила на столе 72 предмета, в том числе розу, помаду, бритвы, пистолет с одной пулей. Художница просто неподвижно стояла на месте как манекен, а зрителям предлагалось сделать с ней всё, что угодно, с использованием этих предметов. Художник здесь становился обычным предметом, неодушевленным, пассивным телом. Перформанс длился 6 шасов. Сначала посетители галереи вели себя сдержанно, но затем активизировались и начали испытывать тело художницы «на прочность». И вот уже Абрамович стоит вся в порезах, в разорванной одежде, полуобнаженная, в слезах (от боли?) и ещё немного и все могло бы завершиться весьма плачевно – один из «зрителей» решил задействовать пистолет... Неизвестно, чем бы все это кончилось, если не хозяин галереи, вовремя прервавший действие перформанса... Получается, что перформанс испытывал не только возможности самой художницы – она могла прекратить действие в любой момент – но и публики, как социального и, как оказалось, бессознательного тела, которая без ограничивающих её действий правил может слишком далеко зайти...

В перформансе «Lips of Thomas» (1975) Абрамович бритвой вырезает на животе пятиконечную звезду, – своеобразно демонстрируя свою связь с коммунистической Югославией. Одну из проникновенных работ художница посвятила балканской войне – «Балканское барокко», из-за которой в 1997 году Абрамович получет премию «Золотой лев» на Венецианской биеннале: Марина сидела посреди горы говяжьих костей и мыла их в ведре, плача и напевая балканские песни...

Проделав массу экстремальных перформансов со своим телом М. Абрамович достигла вершин в своей стратегии постижения духа в перформансе 2010 г. «The artist the present». В течении 716 часов и 30 минут в музее МоМа, где проходила ее ретроспектива художница молча сидела за столом в огромном зале и позволяла каждому желающему сесть напротив и посмотреть на нее. Больше ничего, только безмолвные взгляды. Но, учитывая колоссальную энергетику художницы, этот перформанс стал кульминацией ее поисков, которые начались с физического тела и, как это следовало ожидать от такой неординарной художницы, привели в сферу чистой энергии, духа. Вот что говорит об этом сама М. Абрамович: «Я пристально смотрела в глаза многим людям, которые несли в себе столько боли, что я мгновенно ее чувствовала. Я стала для них зеркалом их собственных эмоций. Один огромный ангел ада с татуировками повсюду уставился на меня свирепо, но спустя десять минут разревелся и стал стонать, как дитя малое».

© Теймур Даими

2013 г.