Рецензии на фотографии Р. Эфенди, М. Мамедова и С. Перизаде

Р. Эфенди

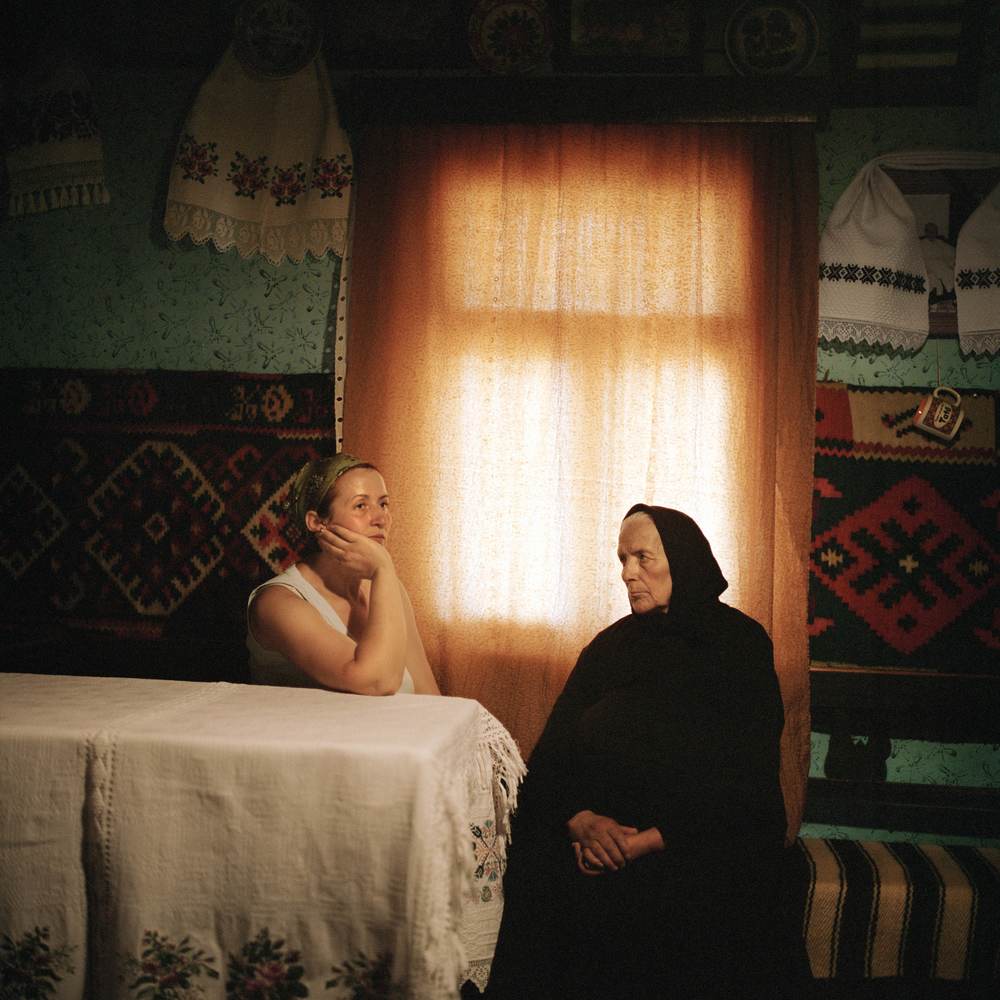

Социальная направленность фоторабот Рены Эфенди не вызывает сомнений. Минимум выразительных художественных средств, предпочтение статичной, лишённой внешней динамики композиции и акцент на чистом документализме смещает центр тяжести восприятия с минималистического изображения в пространство “ожидаемого смысла”. Рассматривая эти фотографии, меньше всего думаешь о мастерстве автора как художника (в смысле мастера формы, цвета, фактуры, зрелищной композиции и неожиданного стилистического прочтения выбранной темы). В них нет тех эффектных стилистических ходов и формалистических приёмов, которые способны привлечь внимание рафинированного зрителя и которых так часто эксплуатируют многие современные мастера. Всё очень просто и жёстко, как в жизни героев этих работ. А значит восприятие, не задерживаясь на поверхности эстетического минимализма, органично проникает в сферу социальной проблематики, обусловившей появление данных фотографий.

Концептуальный вектор фотографической серии направлен на обнаружение духовной и материальной взаимосвязи человека и места, в котором он живёт. Каждый человек вписан в тот бытийный контекст, который соответствует его (человека) психоментальной конституции. Место, где мы живём, со временем отражает нашу сущность не в меньшей степени, чем осуществляемая нами деятельность. Время – эта та субстанция, которая конституирует само онтологическое тождество человека и среды его обитания. Не среда формирует психоментальный рисунок человеческой личности, а сама личность, перманентно видоизменяемая временем и судьбой, структурирует пространство человеческого существования. В случае с героями фотографий Рены Эфенди, это пространство не столько жизни, сколько выживания. Автор сознательно актуализирует проблематику маргинальных зон современной жизни, т. е. тех областей актуального социума которые, как правило, остаются на периферии общественного внимания в силу собственной ущербности, неприкаянности и необустроенности в современном цивилизационном проекте так называемой однополярной глобализации.

Почему выбор автора пал именно на эту, социально ущербную категорию людей? Является ли позиция автора пассивно созерцательной или активно протестующей? Думается всё же, что фотограф сознательно или бессознательно (не суть как важно) выражает свою гражданскую позицию относительно наблюдаемой действительности. В этом отношении, налицо протестный вектор анализируемой серии работ.

Дело в том, что запечатлённые сцены могли бы быть сняты в любой другой стране “третьего мира”. То есть в стране, находящейся вне сферы евроамериканского цивилизационного проекта. Азербайджан, после распада Советского Союза, пополнил список стран, находящихся в фокусе прямого воздействия глобализации, а значит попавших в ситуацию нового, “культурного” (в отличие от предшествующих веков) колониализма. Будучи расположенным, в геополитически проблематичной точке земного шара, богатый природными ресурсами, и, в первую очередь нефтью, как наиболее ценным стратегическим сырьём, Азербайджан, в первые же годы своей независимости, привлёк к себе пристальное внимание ведущих держав мира. Особенно он заинтересовал, конечно же, транснациональные корпорации. Так началось интенсивное “освоение” и колониальная артикуляция азербайджанской территории. Если посмотреть на внешние проявления современной жизни города Баку, то она мало чем отличается от большинства городов мира. Те же признаки американизации и унификации культурного многообразия как результаты стирания национально-региональной специфики. То же засилье Супермаркетов и МакДональсов и те же агрессивные рекламы товаров массового потребления, актуальных для всего мира. Но это всё пустозвонные декорации. Только мизерный процент азербайджанцев может похвастаться сытой жизнью. Остальная же часть населения живёт за чертой бедности. Неустроенный, разрушающийся быт и печать безысходного страдания на лицах героев Рены Эфенди – вот реальное лицо современного Азербайджана.

М. Мамедов.

Фотографии Мехри Мамедова представляют собой подспудную попытку творчески компенсировать тот моральный, материальный и духовный ущерб, который был нанесён “Ичери Шехер” – Старому городу, расположенному в самом центре г. Баку и представляющему собой историческую достопримечательность. На первый взгляд, фотографии носят чисто эстетическую нагрузку – осуществлённые при помощи широкоугольного объектива, они напоминают панорамные зарисовки уличной жизни. На поверхности смысла, такой подход к фиксации реальной действительности, можно уподобить импрессионистическому методу отображения увиденного. И, в случае, если объектами фотографирования стали бы иные ландшафты современного городского массива, то в мимолётном импрессионистическом восприятии автора не было бы сомнения. Но фотохудожник в качестве городского пейзажа сделал свой выбор на неприглядных и маловыразительных (с точки зрения изощрённого архитектурного вкуса современного человека) улицах Старого города. А это тут же превращает, казалось-бы, скромные и безобидные фотоработы в своеобразные иллюстрации пассивного социального протеста. Протеста против реалий современной действительности, в рамках которой, имеет место тотальная девальвация и разрушение всех традиционных ценностей азербайджанского народа. Это разрушение духовных ценностей, на которых зиждется этногенетическая динамика народа, наглядно просматривается в факте постепенного, но неукоснительного уничтожения Старого города (парадокс заключается в том, что “Ичери Шехер” взят под защиту ЮНЕСКО), который в своих исторических архитектурных комплексах-шедеврах аккумулирует в себе эти ценности. Сказанное может показаться диким, но, увы, это страшная в своей циничности реальность наших дней, так сказать, неизбежные эффекты-результаты глобализации в её приложении к новейшей архитектурной стратегии стран “третьего мира”, ставших, волею неприветливой судьбы, пассивными субъектами мирового глобализационного процесса.

Дело в том, что с обретением государственной независимости, и активно начавшейся капитализации Азербайджана, в республике появляется так называемая прослойка “новых азербайджанцев” (“класс буржуазии”). Большинство из новоявленных “капиталистов” нажило свой капитал на всякого рода финансовых махинациях и коррупции, следы которых очень трудно обнаружить в “мутных водах” переходного периода. А вкладывать свои деньги новоявленная каста миллионеров предпочла в строительство как в наиболее выгодный бизнес. Такая бизнес-“идеология” стала причиной хаотичного строительного бума в республике. Строят везде, и как попало, не руководствуясь ни генеральным планом города, ни маломальскими эстетико-жанровыми особенностями возводимых зданий. Но самое страшное это то, что наиболее привлекательным местом для новых построек был выбран Старый Город, формально находящийся под защитой ЮНЕСКО. Город, где почти каждое здание имеет свою специфическую историю и представляет собой неизменную архитектурно-историческую ценность. Это место, ограждённое толстой крепостной стеной, всегда славилось и славится среди горожан своей особой неповторимой атмосферой, столь близкой и дорогой для коренных бакинцев. Теперь, можно с горечью констатировать, что этой атмосферы больше нет. Многие исторические здания разрушены. На их месте построены новые постройки, в современном стиле, часто без учёта специфического контекста. И если посмотреть на Старый Город сверху, с высоты птичьего полёта, то можно обнаружить разительное несоответствие увиденного названию города. В фотографиях М. Мамедова наиболее интересным и бросающимся в глаза является несоответствие главных объектов фотографирования окружающему эти объекты фону. Объекты, принадлежащие современной жизни, теряются на фоне Старого Города. Тем самым автор ненавязчиво выражает идею духовного превосходства пусть даже материально разрушенного Старого Города над атрибутами современной жизни, а в идеале над современностью как таковой. Эта идея несокрушимости Традиции, её принципиальной духовной неуязвимости перед агрессией потребительской идеологии.

С. Перизаде

Постистория, эсхатологические ландшафты, апокалиптическая ситуация, поэтика заброшенности, социальной ущербности, невозможные условия существования, крах всех иллюзий, экзистенциональный ад, инфернальный пласт социума, место, где умирают надежды… и прочие, подобные этим пессимистически окрашенные определения, приходят на ум при созерцании работ Севиндж Перизаде.

Фотограф бесстрастно и отрешённо фиксирует мёртвые пространства собственной Родины. В данном случае, автор совершает нечто схожее с операцией холодной медицинской диагностики, безжалостно вскрывающей жестокую истину бытия. В связи с этим, фотографии превращаются в своеобразный, обличительный документ эпохи. Возникает резонный вопрос: какой эпохи? Что это за эпоха, стирающая с поверхности земли плоды человеческой деятельности?

Эта эпоха (как принято сейчас говорить) глобализации. Мировая культура, особенно голливудская киноиндустрия, создала множество произведений, посвящённых апокалипсической тематике третьей мировой войны и постисторической ситуации (то есть ситуация после ядерной катастрофы). В XX веке (впрочем, и сейчас) тематика конца света, конца истории была очень модной и востребованной. В этих продуктах современной аудиовизуальной и литературной культуры нередко демонстрировались посткатастрофические пейзажи тотального запустения и физического разложения. Это те мёртвые пространства, которые остаются после разрушительных действий современного человека. Казалось бы, что все эти страшные картинки навсегда останутся плодами фантазий писателей-фантастов и кинематографистов. Была такая надежда – читать и созерцать всё это как нечто предельно дистанцированное от нас, от опыта нашего повседневного существования. Большинство здравомыслящего населения планеты было более чем уверено, что третьей мировой войны не будет, что всё это игры воспаленного воображения честолюбивых творцов, мастерски сублимирующих в произведения искусства собственные страхи и психические комплексы. Более того, после распада СССР и социалистического лагеря многие либерально настроенные интеллигенты с облегчением вздохнули, мол, исчезла одна из причин тотальной военной катастрофы. Но кто мог предположить, что война состоится!

Нет, не термоядерная и не с использованием иных средств массового поражения. Всё гораздо спокойнее, прозаичнее и, вместе с этим, страшнее. Имеет место быть культурологическая “война цивилизаций”, которую предсказывал Хантингтон. А по сути дела, речь идёт о мировой экспансии транснациональной американизированной культуры, о комплексном (культурном, экономическом, если не помогает, то военном) порабощении тех геокультурных пространств, которые, цивилизационно и исторически, не вписываются в контекст евроамериканской цивилизации. А это и есть то что называется глобализацией, как проницательно заметил Г. Киссенджер:” то, что обычно называют глобализацией, на самом деле, просто другое название господствующей роли Соединённых Штатов”. В этом смысле только США выступают субъектами глобализации остальные же страны – её объектами. Ни для кого не секрет что глобализация поощряет принцип максимального увеличения доходов транснациональных корпораций, что ведёт к ещё большему обогащению “богатого Севера” (евроамериканская цивилизация) и обнищанию и без того “бедного Юга” (весь остальной мир). Страны-объекты глобализации (почти пять миллиардов людей) обречены на то чтобы стать сырьевым придатком ведущих держав мира. В Азербайджане, отчётливо просматривается демаркационная граница между тем, что декларируется мировой рекламной индустрией (сытая богатая жизнь) и тем, что получается в результате глобализационной стратегии – обширные мёртвые пространства, медленно разрушающиеся жилища бедняков, экологически проблематические зоны, пейзажи, возникшие, словно после ядерной зимы, одним словом, руины, руины и ещё раз руины, то, что и запечатлела в своих работах Севиндж Перизаде