Пассионарная наивность и чистота versus циничная «мудрость»

5-го октября 2011 года в городе Баку открылась выставка «Предисловие», организованное новой художественной институцией «Пространство современного искусства YARAT», которую возглавляет молодая и талантливая художница Аида Махмудова. Сама организация представляет собой не просто группу художников-единомышленников, объединившихся на общей эстетической платформе, а профессиональную культурную институцию с чётко прописанной программой действий. Главная цель этой новой институции – профессиональная поддержка современных художников Азербайджана. В этом направлении «Пространство современного искусства YARAT» планирует систематически проводить разные мероприятия: выставки современных азербайджанских художников, как внутри республики, так и за её пределами, организовывать фестивали, симпозиумы, тренинги и мастер классы для молодого поколения, с привлечением авторитетных фигур мировой арт сцены, пропагандировать азербайджанское визуальное искусство за рубежом... далее цитируем пресс-релиз организации: «проводить учебно-образовательные мероприятия, направленных на развитие и пропаганду современного искусства Азербайджана, а также научные, искусствоведческие и общегумманитарные конференции, круглые столы с привлечением известных местных и зарубежных специалистов и экспертов в области современного искусства, с последующей публикацией их выступлений, статей и докладов с целью развития научно-интеллектуальных, теоретических аспектов современного искусства...» и т. д. То есть, как видим, намерения новой организации самые дерзкие и долгосрочные.

На выставке, явившейся одновременно и презентацией упомянутой организации, были представлены, в основном, работы художников новой генерации. При этом некоторые из этих художников принадлежат к совсем молодому и даже юному поколению и выносят свои работы на суд общественности в первый раз. Экспозиция выставки, расположенная в первых двух этажах недостроенного высотного дома, привлекла к себе пристальное внимание профессионалов, искушённой и неискушённой публики... Стоп...

Давайте прервёмся... Понятно, что этот текст можно было продолжить и дальше в том же духе. Так обычно и делается, когда выдаётся информация о каком-нибудь очередном культурном мероприятии. Сухая информация в СМИ об одном из многих культурных событий в Азербайджане, благо в республике в последнее время происходит достаточно интересного в области культуры и искусства. Но когда я сам читаю такого рода тексты, меня не покидает ощущение, что речь идёт о рядовом, заурядном событии, одним из многих, имеющих место в Азербайджане. Заметье, я ни в коей мере не говорю, что рядовое и заурядное означает обязательно плохое. Просто когда происходит много всего интересного вокруг тебя, то восприятие невольно притупляется и, если сознательно не выставить приоритеты, то все происходящие мероприятия становятся равными по значимости, то есть никакими (сравните с серым фоном).

И вот, я задаю себе вопрос: является ли выставка современного искусства «Предисловие» таким вот рядовым событием, заслуживающим профессионального и, в то же время, сухого журналистского упоминания, или даже развернутого журналистского (читай: поверхностного) эссе, с последующим относительно быстрым забвением (согласитесь, когда каждый день что-то происходит, всё также быстро и забывается – такова роковая специфика постинформационной эпохи)? Ответ однозначный: нет, не является, а поэтому об этом событии и вокруг него мы должны говорить иначе, применяя совершенно другой подход и методологию анализа. Меня могут упрекнуть в том, что я де преднамеренно нагнетаю интригу по той простой причине, что сам являюсь автором данного текста, а значит обязан привлечь внимание читателя и сделать статью максимально интересной. Возможно, в подобном упрёке и есть свой резон. Но, тем не менее, ниже я попытаюсь показать, что моё отношение к исследуемому предмету совершенно искренне и неподдельно. Хотя бы потому, что на выставке приняли участие художники, многих из которых я знаю лично, глубоко уважаю, ценю за талант и всегда получаю большое удовольствие, когда мне, как практикующему эксперту, выпадает шанс комментировать их творчество. Я уже не говорю о том, что двое из совсем молодых участников экспозиции – Бутунай Ахвердиев и Ариф Амиров – являются моими бывшими студентами, а это уже предмет особой гордости. Но дело даже не в этом. Так в чём же?

Скажу откровенно и сразу – событие, связанное с выставкой и презентацией новой художественной организации заинтересовало меня не только как художника-практика и аналитика культуры, которому интересно всё, что происходит в сфере визуального искусства, но и как профессионального философа и, самое главное, как исследователя духовной Традиции, паранаучных и сакральных учений. Предвижу улыбку на вашем лице – да, не спорю, это может показаться забавным – выставка современного искусства и какие-то там сакральные, «заоблачные» сферы. Но весь опыт моей многолетней индивидуальной философской работы убедил меня в одном – в этом мире не происходит ничего случайного и самое, казалось бы, простое светское культурное событие имеет часто глубокий, интеллектуальный подтекст или символический смысл. Возможно, он не так очевиден, чтобы сразу бросаться в глаза, но он есть. Тем более, когда мы говорим о современном искусстве, имеющим богатый культурфилософский background. Не лишним будет вспомнить тот факт, что почти все выдающиеся художники, входившие в авангардные арт-объединения, группировки и движения начала прошлого века, – дадаисты, сюрреалисты, футуристы, супрематисты... – близко «дружили» с метафизическими проблемами, одновременно серьёзно увлекаясь и духовными практиками...

Итак, причем здесь конкретная выставка современных молодых художников Азербайджана, открывшаяся 5-го октября в Баку? Следуя традиции написания текстов по горячим следам выставок, я должен был бы сейчас подвергнуть анализу саму эту выставку и некоторые работы некоторых художников, но... Я сделаю это чуть позже, но не сейчас. Потому что не рядовое событие требует такого же не рядового подхода к логике повествования, и поэтому начну с самых тонких и глубоких вещей, пришедших мне на ум при размышлениях на тему этого события... Если нижеследующие культурологические размышления вам, уважаемый читатель, покажутся слишком пространными и даже излишними, то смею вас заверить, – вы глубоко ошибаетесь. Так как умозаключения, родившиеся именно благодаря этим размышлениям я считаю наиболее важными, поскольку именно они подчеркивают уникальность и ценность «двойного» События: появления «Пространства современного искусства Yarat» и презентационной выставки «Предисловие». Итак, начнём.

Я буду отталкиваться от ассоциативной символики названий, невольно запущенных в социальное и «эфирное» пространство инициаторами мероприятия – названия выставки и имени организации, которая инспирировала эту выставку: соответственно, «Предисловие» и «Yarat», что в переводе с тюрского означает «Твори».

Так вот, «Предисловие» есть то, что предшествует тексту (в широком смысле этого слова, ведь мир тоже можно представить как своего рода текст). Оно всегда располагается перед… в самом начале. Затем уже следует всё остальное...

Итак – НАЧАЛО. Запомним. Это чрезвычайно важно.

Переходим к следующему слову.

«Твори». Заметьте, не «творчество», не «творец», не «творение», а именно – «Твори». Это ни что иное как силовой импульс, страстное веление, призывающее делать это, т. е. творить. Слово-веление «Твори» как название художественной организации придумано в наше время молодыми креативными людьми с очень глубокой и сильной интуицией, но придумано как-будто по чьей-то «сверхчеловеческой подсказке», хотя это не обязательно сознавалось этими вполне светскими ребятами. И если мы прибавим суда ещё и название выставки – «Предисловие» - то возвратимся к таинственному режиму радикального Начала... И вот здесь заключено самое главное, то, что делает и выставку и само рождение организации чрезвычайно интересным.

Что это за таинственный режим радикального Начала? И как он связан с экспозицией и новой художественной организацией? Осмелюсь предположить, что этот режим, во-первых, напрямую связан с символическим «производством» новых смыслов, во-вторых, организация «Пространство современного искусства Yarat» уже согласно символике самоназвания оказалось в этом поле возможного (!) проявления инновационных смыслов. Почему возможного? Потому что проявление этих смыслов сейчас пока не столь очевидно и однозначно, и может осуществиться только при целенаправленной и волевой работе этой культурной организации. Только по будущем результатам можно будет о чем-то конкретно судить. Но шансы осуществить серьёзный инновационный прорыв у ребят всё же есть и они вполне реальные. Но вернёмся к специфике режима радикального Начала и того, чем оно чревато.

Дело в том, что когда говорят о современном искусстве, то, как правило, прямо или косвенно затрагивают тему оригинального, нового, инновации, новаторства. Ведь современное искусство зародилось в прошлом веке именно как авангард, – небывалый до этого инновационный формат в культуре, разрушающий академические традиции и прорывающийся к новым мирам и неизведанным пространствам. И далее, на протяжении всего XXвека, вплоть до появления постмодернизма все направления современного искусства были инновационными и привносили что-то новое, обогащали язык искусства.

Но вот с появлением постмодернизма динамика появления «новых» смыслов, да и самого нового, уникального, оригинального как-то приутихла, а затем вообще потухла. Наступила эпоха вымученных повторений – ремиксы, ремейки... Постмодернизм самим своим появлением как бы засвидетельствовал тот безутешный факт, что появление нового, оригинального, свежего в мире искусства более невозможно, и художникам остаётся только комбинировать из того бесчисленного визуального материала, что произвела вся человеческая культура на всем протяжении своего существования. Или иронизировать по поводу всего и вся, прикрываясь иронией как щитом. И до сих пор ещё эта точка зрения превалирует. И многие «продвинутые деятели» культуры охладели к современному искусству, мол, «ничего нового не происходит», «всё это мы уже видели», «всё это уже было» и т. д. Даже у некоторых моих знакомых и далеко не бесталанных художников старшего поколения, имеющих возможность увидеть то, что происходит за рубежом, буквально опустились руки – внушив себе, что уже невозможно сказать ничего «нового», тем более, в стране третьего мира, они решили остановиться и ничего не делать... И самое интересное, что такие пораженческие настроения характерны для очень многих. Это состояние безысходности и бессмысленности происходящего в мире современной культуры я назвал бы «циничной мудростью». Оно генеалогически восходит к «мудрым» фразам царя Соломона из той же Библии: «знание приумножает скорбь» и «суета сует». Это – старческая мудрость, сомнительное знание усталых от жизни циников, в упор не видящих те волшебные возможности, что открываются другим представителям рода человеческого. А именно тем творческим натурам, кто находится в состоянии пассионарной наивности и внутренней чистоты. Особенность этих «весенних» натур в том, что они почти всегда находятся в магическом режиме радикального Начала. Именно такого плана люди совершают реальные прорывы в различных областях жизни, включая искусство. Именно в их руках оказываются рычаги эпохальных изменений, реформ и социокультурных трансформаций. И здесь я сделаю ещё один историко-культурологический экскурс, связанный с этим «нулевым» режимом и состоянием пассионарной наивности, неразрывно связанным с феноменом «молодости души».

Вспомним Древнюю Грецию – колыбель всей европейской культуры. Конкретно – досократическую Грецию, когда творили такие гиганты духа и мысли как Фалес, Анаксимандр, Гераклит, Парменид и др. Чем характерна та эпоха? А тем, что эти древнегреческие философы после многовековой традиции древнегреческой, вавилонской, халдейской, шумерской, древнеиндийской... цивилизаций вдруг осмелились поставить дерзкие вопросы о первоначалах мироздания и начали давать определения последней реальности, т. е. пытались чётко обозначить истину в конечной инстанции. Так, если вы помните, Фалес говорил, что Все есть Вода, Анаксимандр – Все есть Огонь и т. д. Что здесь удивительного? А то, что повторяю, эти интеллектуалы древности осмеливались проделывать эти свои «наивные» мыслительные операции в то время, когда уже тысячи лет существовали мощнейшие религиозные институции и духовные традиции, где все эти вопросы о смыслах бытия были вроде давным-давно детально разработаны, проработаны и решены. Казалось, что мир уже открыт и познан, и не раз. А вот нет – появляется уникальная «порода» особо креативных личностей, которые самим своим «наивным» подходом «обнуляют» ситуацию, начиная всё с самого НАЧАЛА, которое Мартин Хайдеггер назвал Великим Первым Началом. Другими словами, они актуализируют магический режим Начала, скрывающего колоссальные возможности, о которых никто и не подозревал ранее. Это как открытие второго дыхания, как празднование Нового Года, когда все старое обнуляется, как бы ментально «уничтожается» и всё оказывается вновь в режиме нового Начала...

Вот и в нашем случае, - позади десятилетия существования современного искусства со множеством направлений, течений, групп, институций, организаций, идей, завершившихся постмодернизмом... Казалось бы, всё уже раскрыто, перераскрыто, изведано, известно и белых пятен на карте современного искусства практически не осталось. И вдруг в 2011 году, в столице Азербайджана, городе Баку появляется художественная организация «Пространство современного искусства Yarat» с дебютной выставкой «Предисловие», которая в самой символике названий претендует на Новое Начало, а значит на возможность принципиальной инновации, т. е. свежего и оригинального, подлинно новаторского. И если кому-то из скептиков такое соотнесение Античной Греции и современного Азербайджана покажется черезчур самонадеянным, я отвечу вопросом – а почему бы и нет?!

Но, опять же возникнет этот подковыристый и назойливый вопрос неизлечимых скептиков: а возможно ли новое, свежее, подлинно инновационное в наше-то постмодернистское время ремиксов, римейков и перепроизводства всевозможных форм, произведений, идей, теоретических моделей, интеллектуальных парадигм и пр.? Не очередная ли это иллюзия, обрекающая молодых художников на очередное графоманское, бессмысленное «изобретение велосипеда», на повторы и вторичность, а значит на провинциальность? Может, всё же правы прагматичные, эрудированные, но отягощенные богатым жизненным опытом «циничные мудрецы» из старшего поколения – ничего нового отныне невозможно, а история искусств и культуры в целом завершена? Мой ответ однозначен: ничего подобного! ВСЁ ВОЗМОЖНО в режиме Нового Начала, заключающего в себе безграничные ресурсы для «производства» качественно иного знания и качественно иного смысла! Вопрос лишь в том, откуда именно нам ждать подлинных прорывов и откровений, куда обратить наше блуждающее и уставшее от неграмотной навигации внимание. Объясню, что имею в виду.

Вот посетил я выставку «Предисловие». С точки зрения видов современного искусства как-будто ничего нового здесь нет – скульптурные объекты, видеоинсталляции, фотографии, современная живопись, 3D графика... Как скажут «циничные мудрецы», «ну, ребята, это же всё уже было...». То есть инсталляции, видео, фото, тем более, живопись... И тут я ловлю себя на мысли, что ведь такая циничная позиция, существующая в искусстве, имеет свою конкретную причину, а именно – она восходит к легендарной фразе знакового канадского философа, социолога и теоретика медиа культуры Маршалла Маклюэна «media is the message» - «медиа есть сообщение». Эта фраза, в определённой степени справедливо отождествившая медиальное средство и сообщение, с другой стороны, оказала роковое влияние на умы большинства «потребителей» современного искусства. Во-первых, она сфокусировала внимание на преходящем, количественном аспекте искусства – на технологических формах, которые должны были постоянно обновляться, чтобы удовлетворить неуёмную потребность зрителя в новаторстве. Во-вторых, оказалось, что в самом произведении искусства главным является не интеллектуальный контент, не сообщение автора, а сама техническая форма подачи, сама медиа форма как средство коммуникации, например, инсталляция, фото, видео, ТВ, компьютерное искусство и т. д. Иначе выражаясь, в свете максимы канадского мудреца главным оказывается не концепция/идея/месседж художника, а медиальный носитель этих тонких «мыслеформ», как раньше были, скажем, холст, бумага, краски. Но тогда действительно, согласно этой логике, если, придя на выставку, мы видим фигурирование одних и тех же видов искусств и медиальных форм, у нас возникают справедливые подозрения во вторичности и не-оригинальности увиденного. И только появление какого-нибудь радикального технологического новшества заставит нас поверить в то, что да, мы теперь действительно столкнулись с чем-то новаторским, инновационным и оригинальным. В этом случае логично предположить, что такие инновации возможны только в технологически развитых странах первого мира, где переодически происходят прорывы в сфере новейших технологий. А, скажем, в Азербайджане такое почти невозможно из-за недостаточной технологической «продвинутости». Так ли это? И вот тут я хочу заявить со всей ответственностью следующее. Сама эта установка уважаемого М. Маклюэна «медиа есть сообщение» по отношению к современному искусству совершенно не правомерна, вовсе необязательна и видимо, наступает время глобального пересмотра этой установки и переводу внимания зрителя с медиа формы на саму идею. То есть речь идёт о том, чтобы развести «медиа» и «сообщение» по разные стороны, и обратить внимание на энергетический месседж самого автора, нетленную ауру его биопсихического присутствия и креативную стратегию. Вот здесь и начнётся подлинная революция в восприятии современного искусства. Так как оказывается, что самое главное – это, во-первых, тончайшие процессы во внутреннем мире художника, его энергетическое послание, а не медиа носитель, посредством которой он выражает это послание; и во-вторых, то, каким образом «аура» этого послания отражается в сознании самого зрителя. Другими словами, речь идёт об энергоинформационном резонансе между художником и зрителем посредством произведения (читай: медиа), взятого лишь за точку отчёта в этой процедуре восприятия, как посредник, инструментальное средство коммуникации, но не более того.

Уверен, эта перефокусировка внимания с медиа на сообщение произведёт самый настоящий переворот в восприятии произведения искусства. Так как всё, что обусловлено преходящими технологиями и техническими параметрами отойдёт на задний план, а вперёд выйдут вечные, но всегда новые «сверхактуальные» качества, ощущения, идеи, чувства, энергии. Например, энергии Любви, Страсти, Боли, Страдания, Ужаса, Экстаза, Радости, Вдохновения... Ведь, сами подумайте, когда человек влюбляется в первый раз, то какая ему разница, что до него это чувство посещало миллионы людей на протяжении тысячелетий?! У кого повернёться язык сказать, что любовь это не оригинальное или вторичное чувство?! Это ведь даже звучит смешно... То же самое можно сказать и о других чувствах и ощущениях.

Когда я ходил по выставке, то заметил, как горели глаза многих посетителей, как профессиональных, так и простых неискушенных зрителей, с интересом переходящих от одной работы к другой. И было очевидно, что несмотря на неоднократное экспонирование у нас в республике современных видов искусства, сам зритель, оказавшись в конкретном пространстве конкретной работы совершенно не думает о том, что «это уже когда-то было». Он просто общается с работой, воспринимает месседж художника и для него как зрителя имеет значение только одно – неповторимый момент живого Опыта восприятия, случающегося «здесь и сейчас», а значит в режиме радикального Начала. Вот это и есть самое важное! Непосредственный опыт контакта зрителя с произведением, а через произведение с самим автором, его энергетикой и посланием. И этот опыт восприятия не должен быть обусловлен тем, что было до всего этого в истории искусств и, вообще, в истории человечества, так как для всех нас важна и имеет значение только одна вечная и безусловная Ценность – наша собственная уникальная Жизнь, проживаемая в неповторимом мгновении здесь и сейчас. И если конкретная работа того или иного художника способна зажечь искру в душе у зрителя и включить его собственное воображение, то все остальное уже не имеет никакого значения...

Таким образом, если резюмировать вышеизложенное, то можно сказать, что смысл сказанного мною в том, чтобы определить внутреннее состояние художника-участника выставки «Предисловие», организованной «Пространством современного искусства Yarat». Это состояние есть состояние пассионарной наивности и чистоты, присущее магическому режиму радикального Начала, когда всё, что было в «прошлом» не имеет значение, и появляется шанс начать всё сызново, но в ином качестве и в ином направлении. Вот в этом весеннем, наивном, невинном и девственном состоянии и работали молодые художники. Ну, а теперь – к самой выставке.

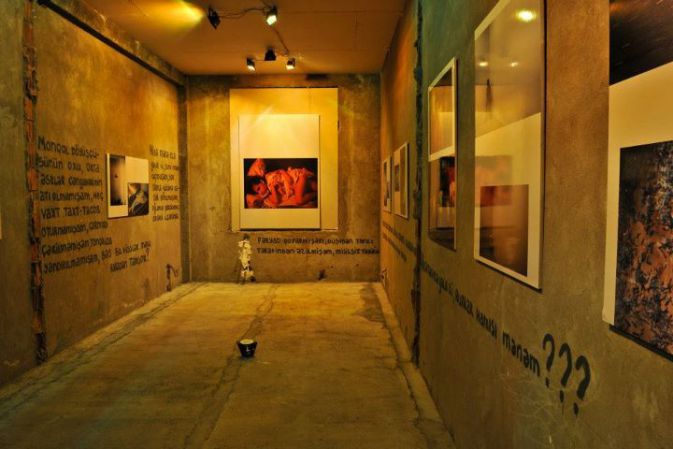

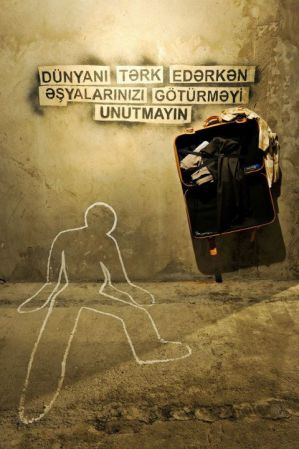

Как было отмечено выше, выставка «Послесловие» расположилась в двух первых этажах недостроенного высотного дома. Для Азербайджана, не имеющего галерей, которые всякий раз подстраивали бы свой интерьер под конкретный проект художника, это решение ново. По словам инициатора выставки Аиды Махмудовой, это помогло каждому художнику в необустроенном пространстве выстроить свой собственный мир, будучи не скованным уже заданными условиями галерейного пространства. Ведь правильные, отремонтированные и завершённые залы галерей и музеев часто не подходят для экспонирования работ современного искусства, границы и формат которых не определён и имеют вариабельный характер. Недостроенное же помещение представляет хорошую возможность моделировать своё пространство с нуля. Этим и воспользовались художники. Кроме этого, такой ход отвечает существующим вот уже два десятилетия в современном искусстве тенденциям так называемого «исхода», когда художники пытаются вырваться из институциональных рамок искусства, дрейфуя в сторону других пространств и территорий, иногда вообще не связанных с искусством.

Тот факт, что большинство работ были представлены в отдельных помещениях-залах, часто отгороженных от остальных, также сыграло на руку экспозиции. Это, во-первых, создавало ощущение микро-персональных выставок конкретных художников – ведь внутри помещения располагались не только видеоинсталляции, но и камерные, «настенные» работы. И, зайдя в помещение, зритель погружался в индивидуальный мир конкретного автора, словно пришёл на его персональную выставку. Во-вторых, отгородив «внутренние миры» художников организаторы избежали хаоса и нестыковок в экспозиции, которые неизбежны когда на общих (не групповых!) выставках работы художников размещаются в одном едином пространстве. В таком случае работы даже близких по духу авторов «спорят», мешают друг другу – ведь выставленные художники разные по личному опыту, характеру, энергетике, темпераменту и мышлению. Да и сама недостроенность, необжитость, небрежность экспозиционного пространства, его нарочитая дискомфортность играла на руку самому замыслу выставки – придать событию экспериментальный характер и ввести зрителя в креативную процессуальность, т. е. в ситуацию, когда творческий процесс ещё не завершён, не закупорен в глянцевую «товарную» упаковку, а наоборот, интенсивно твориться вживую, здесь и сейчас, на глазах у живых свидетелей.

Но несмотря на разграничение индивидуальных авторских пространств выставка «Предисловие» выглядела целостно, органично. Нужно ещё учесть очень неудобный для организаторов проблематичный фактор – выставленные авторы, хоть и принадлежат в целом молодому поколению азербайджанских художников, тем не менее, совершенно разные по background: наряду с опытными мастерами за плечами которых аж само Венецианское Биеннале, здесь выставились и совсем молоденькие, почти юные ребята. Но, к счастью, экспозиция оказалось столь продуманной, логически и пространственно выверенной, что все работы дополняли и «поддерживали» друг друга, а просмотр работ ничуть не утомлял зрителя, как это часто бывает на крупных выставках.

Теперь обратим внимание на работы некоторых художников, которые я бы назвал осевыми, знаковыми для данной выставки. Да, прежде чем перейти к работам должен сказать, что костяк экспозиции составили художники, уже имеющие опыт участия на важных международных форумах по современному искусству, включая Биеннале в Венеции: Орхан Гусейнов, Рашад Алекперов, Фаиг Ахмед, Али Гасанов, Тораханум Агабекова, Фарид Расулов и некоторые другие. Их опыт, плюс креативная энергия и организаторские способности Аиды Махмудовой, проучившейся в престижных учебных заведениях Великобритании и США и прекрасно разбирающейся в актуальных арт трендах, в совокупности, предопределили успех и оригинальность выставки «Предисловие». Теперь – к работам. Сразу оговорюсь, что рассмотрю не все работы, а, на мой взгляд, наиболее знаковые и программные, на которых и держалась вся выставочная экспозиция.

Одной из наиболее впечатляющих работ выставки была инсталляция Рашада Алекберова “Портрет из бутылок”. Рашад в этой работе продолжает свою традицию (серию) работ, где основным элементом является тени, отбрасываемые от казалось-бы никчемных предметов, почти мусора. Так и здесь, на стене мы видим «сотканное» из теней довольно фигуративное изображение молодого мужчины. Но бросив взгляд на предметы, от которых падают тени на стенку, мы увидим подвешенные к потолку, на разной высоте, обыкновенные и невзрачные пластиковые бутылки. Имея под собой определённые смыслы, работа Алекберова все же восходит к восточному театру теней и даже – это уже мои личные ассоциации – к всегда далёкому детству, когда наши деды, папы, дяди... с помощью рук и падающих от них теней показывали на стене разные фигуры причудливых зверюшек, разыгрывая подчас захватывающие наш детский дух самые настоящие театральные действа...

Орхан Гусейнов – один из самых концептуально мыслящих азербайджанских художников. На этой выставке он представил на суд общественности видео инсталляцию «Война» и объект из оргстекла «Популярная дворняжка». Видео «Война» особо актуально. Художник снял обыкновенный мирный город... Вроде даже наш, родной Баку. Но снял он его нервно дергающейся, блуждающе-трясущейся камерой аля Ларс фон Триер периода собственноручно созданной скандальной «Догмы»... плюс звуковая дорожка, состоящая из выстрелов и взрывов... Результат такой, будто смотришь любительскую съёмку очевидца самого настоящего уличного боя, где-нибудь в Ливии или Ираке. Впечатляет сам найденный простой и убедительный аудиовизуальный ход, создающий бесподобную иллюзию жаркой схватки. Ещё бы, куда актуальнее – ведь новости мировых СМИ заполонены видео репортажами с мест уличных боев и беспорядков в разных концах света...

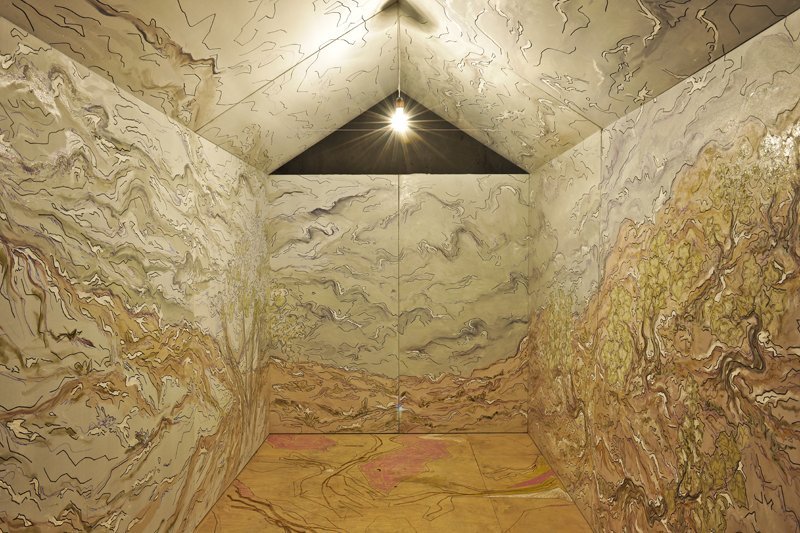

Аида Махмудова (организатор выставки и руководитель организации «Пространство современного искусстваYARAT») предложила очень личную, интерактивную трехчастную инсталляцию – «Я для себя», «Я для других» и «Другие для меня». Дело в том что эта инсталляция отражает внутреннюю вселенную художницы, которую, как следует из работы, она пытается бережно контролировать. Так, первая часть пространственной композиции – «Я для себя», – визуально представляющая из себя разомкнутое и доступное для зрителя внутреннее кубическое пространство с треугольной крышей, почти комната, с расписанными А. Махмудова стенками и полом. В символической оптике это открытый для обозрения мир, в который однако нет «тактильного» доступа извне – это среда, где художница творит собственные миры, и где она одна является героиней собственного «визуального романа». Мы же, как зрители, можем лишь наблюдать и созерцать со стороны эту яркую и интимную вселенную, общаясь с ней только мысленно. Вторая часть – «Я для других» – самая тайная и закрытая. Это фактически та же комната, только закрытая со всех сторон. Туда – во внутреннее пространство – нет доступа. Эта часть инсталляции символизирует пространство во внутреннем мире художницы, которое есть святая святых, оно закрыто для всех и, возможно, даже для самых близких людей. Ведь должна же быть интимная зона внутри нашей души, принадлежащая исключительно нам и никому более... Но прошу обратить внимание на любопытную деталь – это закрытое пространство, расположенное в затемненной комнате само изнутри... светится. И, наконец, третья часть инсталляции – «Другие для меня» - это своего рода открытый «гостиный холл» внутреннего мира художницы, место куда приглашаются все желающие испытать себя на творческую состоятельность. Визуально эта часть повторяет первую часть инсталляции – разомкнутое в сторону зрителя кубическое пространство, с той разницей, что стены этого помещения предназначены для коллективного творчества всех, кто пожелает принять участие и включиться в процесс – для этого А. Махмудова расположила внутри сконструированного помещения различные художественные принадлежности: кисти, краски... – как говорится, смело бери инструмент в руки и почувствуй себя художником (невольно вспоминается легендарный Йозеф Бойс со своим крылатым лозунгом «каждый человек - художник»)

Фаиг Ахмед в настоящее время исследует азербайджанский традиционный ковёр. Но исследует творчески, разбивая его традиционную структуру и располагая высвобожденные из под оков канонической композиции элементы в свободном порядке и пространственно. Ведь ковер, скорее, временная структура нежели пространственная. Он предназначен был изначально не только в качестве декоративного предмета, но и как изысканно-визуальное Письмо – носитель Послания, которое скрывалось за причудливым сочетанием символов и знаков. А чтение этого письма носит временный характер. Таким образом, Фаиг, разъединив знаки-символы с традиционной двумерной поверхностью ковра, ввел в работу пространственное измерение, что уже не может идентифицироваться с традиционным ковровым творчеством. Фактически автор-экспериментатор посягает на святая святых азербайджанской изобразительной традиции. Но художнику, как «современному юродивому», всё можно. Получается самая что ни на есть актуальная инсталляция – ковровый язык переводится на универсальный и транснациональный язык современного искусства, и наша азербайджанская многовековая традиция коврового искусства становится понятной и для всех остальных жителей планеты.

Экспозиционный зал Лейлы Алиевой несколько отличался от всех остальных авторских площадок. Наверное, уникальность этого зала состояла в том, что работы Лейлы ханум были сделаны на пересечении визуального искусства и поэзии. Произведения других авторов всецело принадлежали сфере визуального искусства. В принципе, это чисто концептуальный подход. История искусств знает и поэтические перформансы, и поэтические инсталляции. В данной работе автор предоставила на суд публики инсталляцию из зеркал с написанными на этих зеркалах стихами. Не лишним будет напомнить, что Л. Алиева пишет стихи с детства. И вот сами эти стихи, будучи максимально открытыми, откровенными и даже, в определённой степени, драматичными в своей обнажённости оказались гвоздём авторской экспозиции (немаловажная деталь: тексты стихов размашисто написаны красным лаком )... Повторяю, не какой-нибудь изысканный визуальный элемент, а именно смысловой поток чистой поэзии оказался ударным звеном экспозиции поэтессы и художницы. И наконец, ещё один композиционный изыск – зеркала. Почему зеркала? А представьте себе картинку, вы читаете стихи, погружаетесь во внутренний мир художницы-поэтессы и, одновременно, видете своё отражение в зеркале, т. е. погружаясь в поэтические миры автора одновременно погружаетесь и в самого себя. Другими словами, ваше сердце начинает биться в такт с сердцем автора... Следовательно, Л. Алиева приглашает нас к совместной медитации над предельными душевными состояниями и смыслом жизни...

Фарид Расулов мультимедийный, энергичный и работоспособный молодой художник, также довольно активно работает в разных направлениях актуального искусства. Можно даже в шутку спросить, в каком медиа он только не работает... Будучи талантливым живописцем, с прирождённым чувством цвета и фактуры он также экспериментирует с 3-D графикой и анимацией, делает скульптуры, инсталляции... Разве что в перформансе пока не был замечен, но, если понадобится, он и в этом живом жанре сумеет оставить свой яркий след... Его зал, где он выставил графические листы с изображением разных животных на фоне различных же технологических и военных конструкций, пользовался большим успехом у зрителей. Серия интересна, прежде всего, своим не-антропоцентричным подходом – человека здесь нет, видны только сомнительные продукты его полуразрушительной деятельности и фигурки различных животных со странным безразличием глазеющих на всё это супертехнологическое хозяйство. Экология? Крах трансгуманнизма? Кто знает? Художник лишь вопрошает, отвечает же зритель, каждый по-своему...

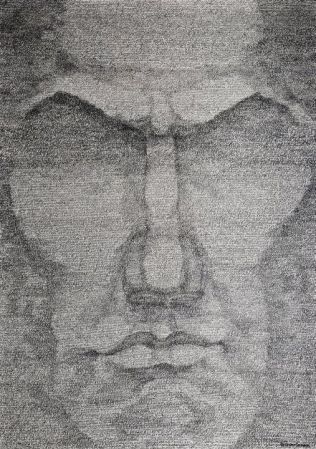

Джемма Саттар, интересная по образу мышления азербайджанская художница, живущая в Москве, выставила портреты классиков азербайджанской поэзии. Но портреты эти не нарисованы, не написаны красками, а составлены из стихотворных строчек конкретных поэтических произведений этих поэтов, специально выбранных художницей для этой сериальной работы. Изысканная визуальная стратегия этих работ соотносится со средневековым азербайджанским учением хуруфизма, основателем которого был Ф. Наими, а один из последовательней – И. Насими. Напомним, что в этом учении проводилась определённая параллель между кораническими изречениями и частями человеческого лица – известны каллиграфические портретные изображения, где части лица выстроены из букв и слов арабского алфавита. То, что сделала Д. Саттар это немного другое, но смысловое пересечение всё же есть. В любом случае подчеркивается первенство самого духовного творчества над материальным, бренным телом – даже телесность состоит из поэтических строк, как из атомов...

Пожалуй, вышеотмеченные художники и их работы были наиболее ударными на выставке, и, как уже было сказано, они же и составили концептуальную ось экспозиции. Работы остальных, не менее интересных и талантливых авторов – Тораханум Агабековой, Али Гасанова, Рашада Бабаева, Шахина Меликзаде, Мехти Маммедова, Фидан Сеидовой и др. – выстраивались комплиментарно и дополняли эту ось, усиливая общую атмосферу выставки.

Таким образом, «Предисловие» прозвучало... Энергетика магического слова-веления «ТВОРИ» («YARAT») отныне разлито в пространстве и продолжает свое действие.

НАЧАЛО положено... Впереди – новые испытания, новые творческие прорывы и риски...

© Теймур Даими

сентябрь 2011